Intégrer les Chiroptères dans l’aménagement du territoire et rétablir les corridors écologiques

Pilote : FCEN

Les impacts de l’aménagement du territoire sur les écosystèmes nocturnes

Les structures paysagères jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité, en facilitant le déplacement et la survie des espèces animales. Des éléments naturels tels que les haies, forêts, prairies et cours d’eau contribuent à la connectivité des habitats, permettant aux espèces de se déplacer, de se nourrir et de se reproduire. Cependant, l’aménagement du territoire, l’urbanisation ou encore l’agriculture, peut modifier ces paysages et fragmenter les corridors biologiques.

L’urbanisation et les infrastructures modernes entraînent la fragmentation des paysages, ce qui réduit la continuité des habitats disponibles pour de nombreuses espèces, y compris les chauves-souris. Ces mammifères nocturnes, qui jouent un rôle dans la régulation des populations d’insectes, dépendent de corridors biologiques fonctionnels pour leurs déplacements et leurs besoins alimentaires. La modification ou la disparition de ces corridors peut nuire à leur survie en limitant l’accès aux ressources et aux habitats sécurisés.

85% du territoire est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse

La pollution lumineuse constitue un autre facteur de perturbation majeur pour ces espèces. Les chauves-souris sont particulièrement sensibles à l’éclairage artificiel, qui perturbe leurs comportements de chasse, de vol et de reproduction. L’éclairage excessif dans les zones urbaines et périurbaines peut, par exemple, rendre les insectes moins disponibles pour les chauves-souris ou les éloigner des habitats propices à leur alimentation.

Il existe des événements pour sensibiliser à la pollution lumineuse comme le Jour de la Nuit qui a lieu tous les ans en octobre. De plus en plus de collectivités proposent également des extinctions de l’éclairage nocturne. Toutes ces actions bénéficient aux espèces de chauves-souris et à l’ensemble de la faune nocturne.

Intégrer les enjeux liés aux chauves-souris dans la planification urbaine

Face à ces défis, il est important d’intégrer les enjeux liés aux chauves-souris dès les premières étapes de la planification urbaine. Cela comprend la prise en compte de la fonctionnalité des habitats et des comportements spécifiques des différentes espèces dans les documents d’urbanisme tels que les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) ou les chartes paysagères. L’objectif est de concilier une gestion durable des espaces urbains tout en préservant la biodiversité locale.

Des rappels à la réglementation et recommandations ciblées à destination des professionnels de l’aménagement, tels que les urbanistes, paysagistes et autres acteurs du secteur, doivent être établies. Ces conseils devraient inclure des mesures de protection des habitats (comme l’installation de refuges pour chauves-souris), des restrictions sur l’éclairage nocturne et la conservation des haies et des bocages pour assurer des déplacements sûrs entre les zones de nourrissage et les sites de reproduction.

En agissant en amont de la conception des projets urbains, il est possible de limiter les impacts négatifs sur les chauves-souris, mais également de favoriser leur préservation à long terme. Ces actions sont essentielles pour concilier développement urbain et respect de la biodiversité, en particulier pour les espèces sensibles telles que les chauves-souris.

Et concrètement ?

Des études scientifiques ont révélé la problématique de la pollution lumineuse pour les Chiroptères. L’éclairage nocturne perturbe ainsi certaines espèces dites lucifuges (qui fuient la lumière) telles que le Grand rhinolophe, en les contraignant à se détourner de leur chemin habituel, les empêchant ainsi d’accéder à leurs terrains de chasse. Un éclairage constant sur le gîte retarderait également l’heure de la sortie des femelles pour partir en chasse, les empêchant de bénéficier du pic d’insectes au crépuscule et induirait un taux de croissance plus faible des juvéniles.

Aménagement du territoire – Documents utiles

NOTE 5 : Amélioration de la définition des Znieff abritant des chiroptères – PatriNat – 2025

La note propose une actualisation des critères d’identification des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) en lien avec la présence de Chiroptères. Elle précise les conditions dans lesquelles une espèce peut être considérée comme déterminante, en intégrant les spécificités écologiques des chauves-souris, notamment l’importance des gîtes (hibernation, reproduction, transit) et des corridors écologiques. Elle insiste également sur la prise en compte des dynamiques spatio-temporelles d’occupation des milieux. Destinée aux acteurs de terrain, cette note vise à améliorer la représentation des enjeux Chiroptères dans l’inventaire ZNIEFF pour renforcer leur prise en compte dans les politiques de conservation.

Guide des habitats et refuges de substitution pour la faune en milieu urbain – UPGE – 2024

Ce guide de l’UPGE présente des solutions d’habitats de substitution pour la faune urbaine, en réponse à la disparition progressive des gîtes naturels et semi-naturels dans le bâti. Il propose des dispositifs adaptés à différentes espèces (oiseaux, Chiroptères, reptiles, insectes) à intégrer dans les projets de construction ou de rénovation, avec des recommandations techniques sur l’emplacement, les matériaux, l’exposition et l’entretien. Une attention particulière est portée aux Chiroptères, pour lesquels le guide décrit les caractéristiques des gîtes favorables selon les espèces, les périodes sensibles et les principes d’intégration au bâti (préservation des accès, volumes internes, microclimats). Le document s’adresse aux maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études et collectivités, et vise à favoriser une meilleure cohabitation entre faune sauvage et espaces urbanisés.

Protection des arbres à Noctule commune, quels outils mettre en œuvre ? – LPO – 2024

Le document présente les outils juridiques et pratiques pour protéger les arbres servant de gîtes à la Noctule commune (Nyctalus noctula) en Pays de la Loire. Il décrit les menaces pesant sur ces habitats et propose une démarche de protection incluant l’identification des arbres gîtes, leur marquage et l’application de 15 outils réglementaires (ex. arrêtés de protection, obligations réelles environnementales, protections urbanistiques). Un tableau synthétise leur portée juridique, leur mise en œuvre et leur pertinence pour la conservation de l’espèce.

Le platane, arbre à noctule – SFEPM – 2024

Le document met en évidence l’importance des platanes centenaires en tant que refuges essentiels pour la Noctule commune. Ces arbres jouent un rôle clé dans son cycle de vie, notamment pour l’hibernation, l’élevage des jeunes et les accouplements. La destruction croissante des platanes, due à des projets d’aménagement urbain, constitue une menace majeure pour cette espèce déjà fragilisée. La SFEPM recommande une stricte réglementation des abattages et élagages, nécessitant une validation par un expert chiroptérologue, afin de préserver ces habitats et d’assurer la conservation de l’espèce.

REX sur la prise en compte de la faune protégée lors d’abattage de platanes chancrés le long du canal du midi – VNF – 2023

Le document est un retour d’expérience sur la prise en compte de la faune protégée lors de l’abattage de platanes chancrés le long du Canal du Midi. Il détaille les mesures mises en place pour minimiser l’impact sur la biodiversité, notamment sur les Chiroptères, dans le cadre des obligations réglementaires liées au chancre coloré. Il couvre l’identification des arbres à cavités, l’adaptation du calendrier des travaux, la mise en place de protocoles spécifiques d’abattage et de suivi écologique, ainsi que les méthodes de réduction et compensation des impacts. L’objectif est de partager ces enseignements pour d’autres gestionnaires confrontés à des problématiques similaires.

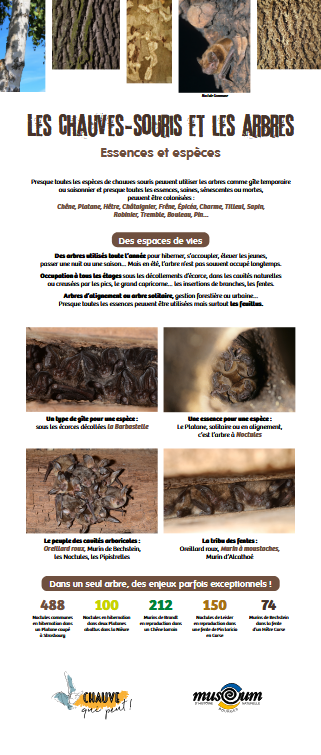

Exposition : Les chauves-souris et les arbres – Chauve qui peut – 2023

Toutes ou presque des espèces de chauves-souris exploitent les arbres (écorces décollées, fentes, cavités) comme gîtes temporaires ou saisonniers. Pour réduire les perturbations lors d’abattages, on conseille d’« écouter » les cris au crépuscule et à l’aube, d’intervenir entre septembre et octobre, de couper sous la cavité en tournant la bille, puis d’identifier et protéger les arbres-gîtes, de laisser reposer les branches avant broyage et de signaler toute observation au réseau local.

Trame noire, Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre – OFB – 2021

Ce guide technique vise à sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans la préservation des continuités écologiques nocturnes, affectées par la pollution lumineuse croissante. Il s’inscrit dans la continuité de la Trame verte et bleue en intégrant la notion de Trame noire, essentielle à la protection des espèces vivant la nuit. Structuré en trois parties, il propose d’abord des définitions et interactions avec la TVB, puis détaille des méthodologies pour identifier et cartographier les impacts de l’éclairage artificiel sur la faune nocturne. Enfin, il présente des outils réglementaires et techniques pour mieux gérer l’éclairage dans ces zones sensibles. Illustré par des retours d’expérience et complété par un cahier des charges type et un modèle d’arrêté, ce document évolutif vise à être enrichi au fil du temps par de nouvelles connaissances et expériences.

Effets sur la santé humaine et sur l’environnement des LED – Avis de l’ANSES – 2019

Le document présente une analyse exhaustive des effets des LED sur la santé humaine, la faune, la flore et l’environnement. Depuis 2010, la technologie des LED a évolué avec des lumières plus chaudes et moins éblouissantes, mais les risques phototoxiques et de perturbation des rythmes circadiens persistent, surtout avec les LED riches en lumière bleue. Les effets sur le sommeil, la rétine, et la modulation temporelle de la lumière sont étudiés, révélant des risques pour certaines populations sensibles. Les LED peuvent également augmenter la pollution lumineuse et avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes. Des mesures de protection et une réglementation plus stricte sont nécessaires pour atténuer ces risques.

Passage sur les chiroptères : 7.6.5.4, page 332.

Trame verte et bleue et espèces volantes – Note d’enjeux et de problématique – UMS patrimoine naturel – 2019

Le rapport examine les défis posés par les obstacles aériens (éoliennes, lignes électriques, bâtiments, aéronefs) pour les espèces volantes comme les oiseaux et les chauves-souris. Il identifie les impacts négatifs tels que les collisions, les électrocutions et les barotraumatismes, et propose des mesures de gestion pour atténuer ces effets. Le rapport évalue également l’intégration de ces enjeux dans les trames verte et bleue aux niveaux national et régional, et suggère la création d’une trame aérienne dédiée pour mieux protéger les corridors de déplacement des espèces volantes.

La lumière nuit ! La nature face à la pollution lumineuse dans le canton du Valais – 2019

La pollution lumineuse est la présence anormale et gênante de lumière artificielle la nuit, affectant la faune, la flore, les écosystèmes et la santé humaine. Elle se manifeste par un halo lumineux au-dessus des villes, causé par la réflexion de la lumière sur les nuages et les particules en suspension. En Suisse, les émissions lumineuses ont augmenté de 70 % entre 1994 et 2009, réduisant la surface d’obscurité nocturne de 28 % à 18 % du territoire. Les types de lampes varient en consommation et en impact écologique, avec les LED étant les plus économes en énergie mais aussi les plus attractives pour les insectes. Les solutions incluent la réduction de l’intensité lumineuse, l’utilisation de minuteries et de détecteurs de mouvement, et le choix de lampes émettant moins de lumière bleue.

Sciences Eaux et Territoires – Trame noire un sujet qui monte dans les territoires – IRSTEA – 2018

Le document présente la notion émergente de trame noire, conçue comme un réseau écologique destiné à limiter la fragmentation des habitats nocturnes liée à la pollution lumineuse. Il s’appuie sur deux exemples concrets : le Parc national des Pyrénées, où la trame noire est modélisée à partir de seuils de sensibilité à la lumière chez les Chiroptères, et la métropole de Lille, où des inventaires de chauves-souris ont permis de cartographier les corridors écologiques nocturnes. Ces expériences montrent que l’obscurité peut être intégrée comme critère d’aménagement, avec des actions ciblées sur l’éclairage public et une prise en compte progressive dans les politiques territoriales.

Poster : premières évaluations des trames forestières du Grand Site Sainte-Victoire – GCP – 2016

L’étude menée par le Groupe Chiroptères de Provence en 2015 sur le Grand Site Sainte-Victoire visait à inventorier et qualifier les habitats forestiers favorables aux chauves-souris, modéliser les résultats à l’échelle de la zone Natura 2000, et identifier les zones à enjeux et les corridors écologiques. Les méthodes incluaient l’inventaire des arbres-gîtes, la prospection des habitats, et l’évaluation acoustique des habitats de chasse. Les résultats ont permis de cartographier les zones à enjeux et de proposer des actions pour la restauration et la création de corridors, ainsi que pour une gestion sylvicole adaptée. Cette approche a montré son efficacité pour une gestion fine et globale des trames forestières, bien que nécessitant des données SIG précises et récentes.

Les cahiers de BIODIV’2050 : Comprendre – Éclairage du 21e siècle et biodiversité – 2015

La rénovation de l’éclairage extérieur dépasse les enjeux énergétiques pour inclure des préoccupations écologiques et sociétales. Les points lumineux, par leur intensité, spectre et durée, fragmentent les milieux, perturbent les espèces et le fonctionnement des écosystèmes, amplifiant les nuisances lumineuses à travers la diffusion atmosphérique. Si les politiques publiques se concentrent sur l’efficacité énergétique, la sobriété lumineuse, indispensable pour réduire les consommations, la pollution et l’impact écologique, reste peu explorée. Les coupures nocturnes, peu coûteuses, permettent jusqu’à 75 % d’économies d’énergie. Cependant, l’innovation favorisant des LEDs et lampes au spectre large pose des risques importants pour la biodiversité et la santé humaine. Face à ces défis, des études écologiques et des diagnostics territoriaux sont essentiels pour une gestion durable de la lumière artificielle, en conciliant sobriété énergétique, protection de la biodiversité et continuités écologiques dans une trame nocturne cohérente.

Bruit routier et faune sauvage – CEREMA – 2015

Ce rapport du Cerema analyse les effets du bruit routier sur la faune sauvage, en s’appuyant sur une revue bibliographique et des données expérimentales. Il met en évidence que les impacts acoustiques des infrastructures routières peuvent interférer avec les capacités de communication, de détection de proies, de reproduction ou de localisation spatiale de nombreuses espèces (oiseaux, amphibiens, mammifères, invertébrés). Chez les Chiroptères, les perturbations sont particulièrement notables du fait du recouvrement spectral entre le bruit anthropique et les signaux d’écholocation, pouvant modifier les comportements de chasse et d’occupation des habitats. Le document souligne le manque de données françaises sur ces interactions, et propose des pistes d’amélioration pour les études d’impact, en insistant sur la nécessité de considérer le bruit comme un facteur de pression écologique à part entière dans les projets d’aménagement.

Guide technique : Élément de gestion conservatoire des territoires – LIFE+ChiroMed – 2014

Le Guide Technique n°5 du Programme LIFE+ Chiro Med se concentre sur la conservation et la gestion intégrée de deux espèces de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, en région méditerranéenne française. Il souligne l’importance d’un réseau de gîtes variés pour le maintien des populations de Chiroptères, tout en abordant les menaces telles que la perte d’habitat et la mortalité routière. Le programme propose une approche globale de gestion territoriale, intégrant des études écologiques, des mesures de protection des gîtes, et des actions pour restaurer les corridors de déplacement afin d’assurer la pérennité des espèces.

Artificial light in the environment – The royal commission on environmental pollution – 2009

Le document examine les effets de la lumière artificielle sur l’environnement, en abordant les préoccupations croissantes liées à la pollution lumineuse et ses impacts sur les organismes et les écosystèmes. Il présente les avantages et inconvénients de l’éclairage extérieur, notamment l’éclairage routier, qui doit être conçu pour être énergétiquement efficace tout en minimisant la lumière errante. Le rapport conclut par des recommandations pour améliorer la gestion de l’éclairage public et souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour mieux comprendre les effets biologiques de la lumière artificielle. Le document mentionne les chauves-souris dans le contexte des effets de la lumière artificielle sur la faune. Il souligne que l’éclairage peut perturber les comportements de chasse et de reproduction des chauves-souris, entraînant des impacts négatifs sur leurs populations. Des recommandations sont faites pour réduire l’éclairage dans les habitats critiques afin de protéger ces espèces.

Street lighting disturbs commuting bats – 2009

L’impact de l’éclairage public sur les chauves-souris, en particulier l’espèce menacée Rhinolophus hipposideros, soulève des préoccupations écologiques majeures. Des études expérimentales ont démontré que la présence de lumière artificielle entraîne une réduction significative de l’activité de ces animaux, ainsi qu’un retard dans le début de leur comportement de transit. Cette pollution lumineuse pourrait fragmenter leurs itinéraires de déplacement, augmentant ainsi les risques de prédation et menaçant leur survie et leur reproduction, ce qui souligne l’importance d’une gestion éclairée de l’éclairage public pour la conservation de ces espèces.

Bats and lighting in the UK – Bat conservation trust – 2009 & 2008

Ce document s’adresse aux ingénieurs en éclairage, concepteurs lumière, responsables de l’urbanisme, promoteurs, spécialistes des chauves-souris et toute personne impliquée dans la spécification de l’éclairage. Il vise à sensibiliser aux impacts de l’éclairage sur les chauves-souris et propose des mesures d’atténuation adaptées à divers scénarios. Il offre également des explications sur les aspects techniques de l’industrie de l’éclairage au bénéfice des spécialistes des chauves-souris.

Guide pour la prise en compte des chiroptères dans les projets d’aménagements – Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin – 2025

Ce document apporte une aide aux services de l’état afin de prendre en compte les enjeux chiroptérologiques dans les différents projets d’aménagements sur les territoires. Les éléments apportés ne sont pas exhaustifs. Il s’agit d’une synthèse permettant un appui à la lecture des différents dossiers d’aménagements.

Ailleurs sur le web

La série de fiches « AUBE » incite à concevoir l’éclairage différemment, par l’intégration conjointe des enjeux de biodiversité, d’usage et d’économie d’énergie. Elle décrypte aussi l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 portant sur les nuisances lumineuses afin de vous aider dans sa mise en oeuvre.

Une méthode opérationnelle pour intégrer les haies dans les Atlas de la biodiversité communale (ABC), qui souligne leur rôle de corridors écologiques. Elle détaille des critères d’inventaire et d’évaluation utilisables en terrain, et fournit des retours d’expériences de collectivités pour favoriser leur préservation dans les politiques locales.

Le projet « PV-Chiros », lancé en 2022, vise à comprendre l’impact des centrales solaires photovoltaïques (CSP) sur les chauves-souris et à proposer des recommandations pour limiter ces effets. Porté par la CNR, la LPO AuRA, l’OFB et le MNHN, ce guide technique synthétise les connaissances actuelles et propose des mesures pour concilier transition énergétique et biodiversité.

Des études préalables adaptées permettent de définir correctement les enjeux et de dresser une cartographie détaillée des couloirs de déplacements et des zones de chasse favorables propres aux zones humides.

Définition des enjeux, description des impacts potentiels de l’aménagement projeté ainsi que la mise en place de mesures selon la logique Éviter > Réduire > Compenser sont à réaliser avec l’appui d’un chiroptérologue.

Ce livret – à destination des collectivités – a été réalisé dans le cadre du groupe de travail « Trame noire ». Son objectif est de rappeler aux élus leurs responsabilités et leurs devoirs de police en matière d’éclairage public, et de les informer sur l’arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, la limitation et la réduction des nuisances lumineuses.

Chauves-souris et pollution lumineuse dans ma commune – DRIEAT Île-de-France – 2021

La pollution lumineuse menace les chauves-souris en Île-de-France, où 20 espèces protégées sont touchées. Pour réduire cet impact, il est conseillé d’éteindre certains lampadaires, de limiter l’éclairage non essentiel et d’adapter les installations en orientant la lumière vers le bas. Une bonne communication avec les habitants est essentielle pour assurer l’acceptation de ces mesures.

Les ripisylves, contraintes depuis de nombreuses années, sont menacées par le grignotage et les coupes à blanc. Le risque de voir cette situation s’aggraver inquiète car les besoins d’aménagement du territoire et de développement économique restent actifs et les ripisylves méconnues.

L’étude RipiMed met en évidence le rôle crucial des ripisylves, surtout sénescentes, pour les chauves-souris grâce à leur forte valeur écologique et leur connectivité essentielle. Ces habitats, clés face au réchauffement climatique, nécessitent des actions prioritaires de préservation et de restauration pour garantir leur intégrité et soutenir la biodiversité.

Charte pour la prise en compte des chiroptères & des oiseaux nicheurs dans la gestion et l’entretien du patrimoine arboré et l’aménagement du territoire de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg

Cette thèse démontre l’impact négatif de la pollution lumineuse sur les Chiroptères et souligne l’insuffisance des mesures actuelles d’extinction nocturne. Ses recommandations appellent à intégrer la pollution lumineuse dans l’aménagement du territoire et à adapter les normes d’éclairage public.