Anatomie du Chiroptère

Seuls mammifères capables de voler activement, les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et participent au maintien de l’équilibre des milieux naturels, notamment par la régulation des effectifs d’insectes nocturnes.

En France, toutes les espèces de Chiroptères sont insectivores. Chaque nuit, elles capturent presque la moitié de leur poids en moustiques, papillons de nuit, coléoptères, araignées… Ce sont des fins gourmets et sélectionnent leurs proies, s’attaquant aux insectes qu’elles préfèrent en premier lieu.

Les Chiroptères ont une bonne olfaction et une vision particulièrement bien adaptée à la vie nocturne (dans des conditions de faible lumière, elles voient mieux que l’être humain). Elles entendent également très bien, des sons audibles par les humains jusqu’à des fréquences plus basses que celles des ultrasons. Elles sont très sensibles au toucher, avec la présence de vibrisses autour du museau et de poils « sensoriels » au niveau du corps et de la frange des ailes, aidant à la détection des proies effleurées.

Selon l’espèce, la longévité d’une chauve-souris varie en moyenne de 12 ans (Noctule commune) à 30 ans (Grand Rhinolophe et Grand Murin).

La chauve-souris est caractérisée par son agilité, son anatomie tendant vers un but principal : voler (Chiroptère signifie « qui vole avec ses mains »).

Cette aptitude au vol a été rendue possible grâce à des adaptations morphologiques du squelette, de la musculature et des organes des Chiroptères. Le crâne par exemple est aplati pour permettre un meilleur aérodynamisme en vol.

L’aile de la chauve-souris est constituée d’un patagium, membrane de peau souple traversée par un fin réseau de muscles, qui relie les doigts au corps. Cette main ailée, dotée de nombreux capteurs la rendant très sensible aux mouvements d’air, permet aux chauves-souris d’avoir un vol bien plus agile et précis que celui des oiseaux.

La main ailée peut aussi servir de protection quand l’animal est au repos. Il s’en enveloppe alors telle une grande cape isolante qui agit comme un régulateur thermique.

Presque toutes les chauves-souris passent une grande partie de leur vie la tête en bas. Les pattes arrière des Chiroptères ont subi une rotation de 180° par rapport aux nôtres. Lorsqu’elles se suspendent, leur poids exerce une traction sur les tendons qui maintiennent les griffes en position d’accrochage. Elles ne dépensent donc aucune énergie, même pendues pendant de très longues périodes.

Ostéologie du Chiroptère

- Tragus

- Pavillon

- Crâne

- Vertèbres

- Queue

- Colone vertébrale

- Côtes

- Sternum

- Bassin

- Fémur

- Tibia

- Péroné

- Pied

- Éperon

- Scapula

- Clavicule

- Humérus

- Radius

- Ulna

- Carpes

- Pouce

- Métacarpes

- Phalanges

- Dactylopatagium

- Plagiopatagium

- Uropatagium

Émissions sonores

Bien qu’utilisant les mêmes organes, les émissions sonores des chauves-souris correspondent à deux fonctions indépendantes.

La fonction de communication

Elle permet d’envoyer un message d’appel, une information, qui est émise par un individu et reçue par un autre : c’est ce que l’on appelle les cris sociaux. Ceux-ci sont basés sur des émissions à de plus basses fréquences que celles utilisées pour l’écholocation (certains cris sont parfaitement audibles à l’oreille humaine).

Si les cris sociaux des chauves-souris et leurs fonctions restent très peu connus, les différentes études ont mis en évidence différents types de cris sociaux : contexte de lutte ou de conflits entre individus, cris de détresse (en vue d’attirer et regrouper les individus conspécifiques et dissuader les prédateurs), la communication entre individus (femelles et leurs jeunes mais aussi des individus volant en tandem), contexte reproductif, repousse des individus étrangers d’un territoire de chasse…

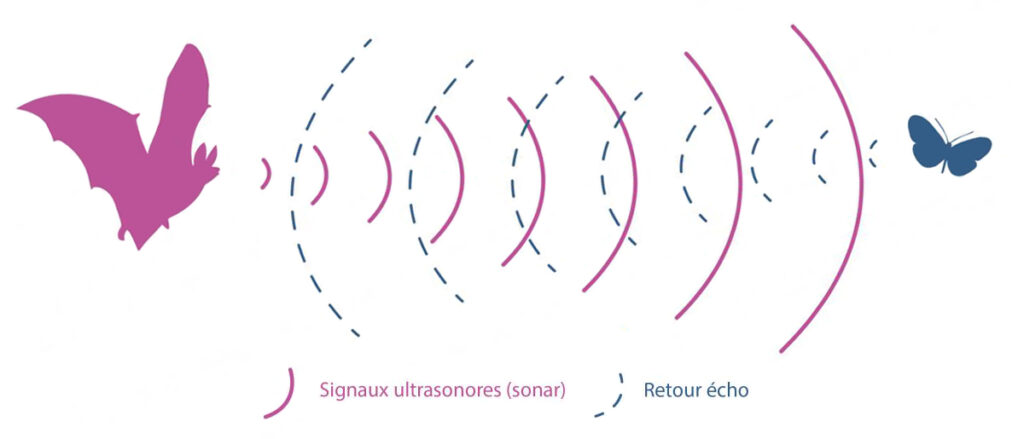

L’écholocation

Une fonction de localisation acoustique qui permet une perception autonome du milieu. Pour « voir » dans l’obscurité, les Chiroptères utilisent ainsi l’audition active, c’est-à-dire qu’elles émettent des signaux ultrasonores puis analysent l’écho retour de ces sons pour construire une image tridimensionnelle de leur environnement et ainsi pouvoir attraper un insecte en plein vol.

Pendant les phases de déplacements et pour économiser l’énergie, les cris sont synchronisés avec les battements des ailes jusqu’à une dizaine par seconde. Quand une proie apparaît, les cris s’accélèrent (40 à 50 cris/s) pour poursuivre l’insecte et anticiper les mouvements de fuite.

Chaque espèce utilise des méthodes acoustiques adaptées pour accroître ses performances de perception et apprendre à mieux identifier les proies.

Le système “émetteur-récepteur-analyseur”

Les sons sont produits par le larynx et sont projetés par la gueule ouverte pour la majorité des espèces (certaines utilisent également leurs narines et leur feuille nasale). Après que les sons émis aient touché les objets, leur écho revient au récepteur : les pavillons des oreilles des chauves-souris. Pour être décryptés, ces sons sont transmis au cerveau qui traite et interprète ces signaux.

Habitats

À chaque période de l’année sont associés des besoins spécifiques en termes de gîtes et d’habitats de chasse pour les chauves-souris :

- Un milieu aux conditions climatiques stables en hiver.

- Un gîte d’été adapté à la mise bas et à l’élevage des jeunes.

- Des terrains de chasse.

- Des sites intermédiaires au printemps et à l’automne où se font des échanges entre individus et entre sexes.

- Des axes de transit (ou corridors de déplacement) entre ces différents habitats.

La plupart des espèces font des déplacements faibles entre ces différents sites bien que certaines espèces pratiquent une véritable migration (jusqu’à 1000 km pour la Pipistrelle de Nathusius). Que ce soit en volant en plein ciel, près ou dans la végétation ou encore au-dessus de l’eau, les chauves-souris doivent traverser des milieux qui ne leur sont pas forcément favorables.

Cycle de vie

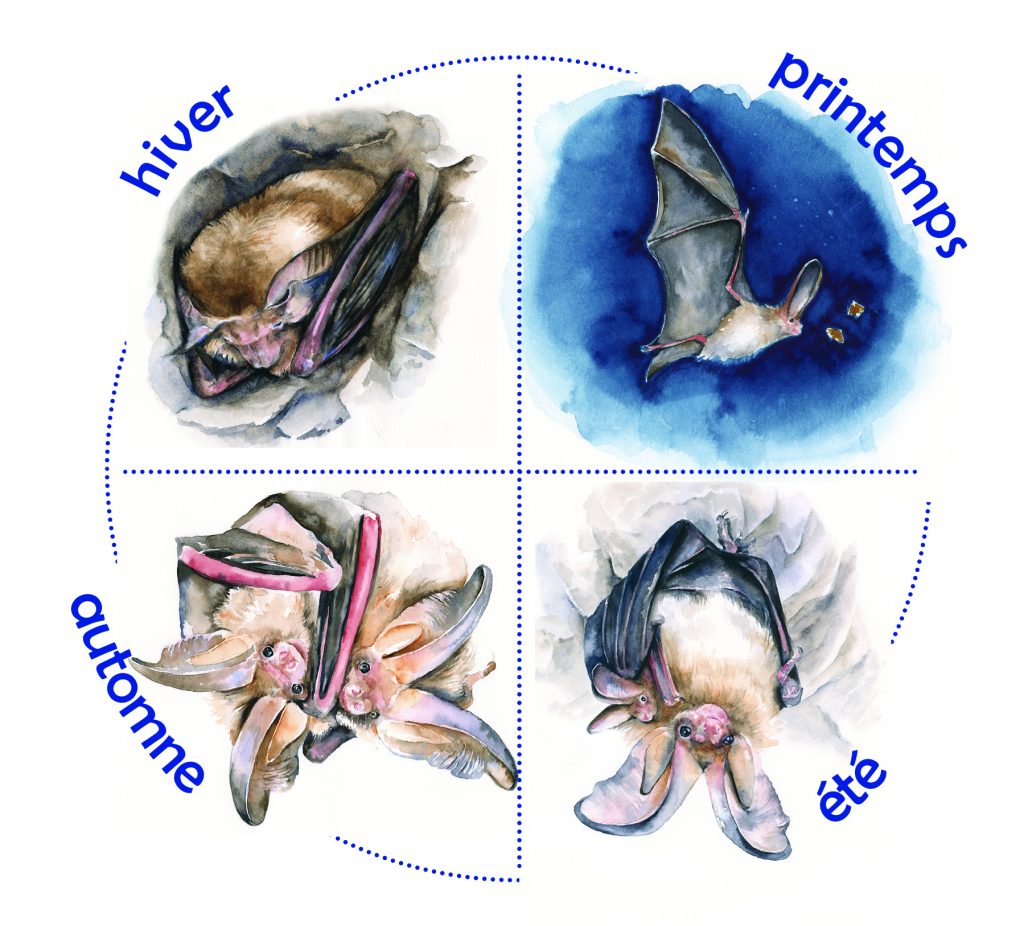

Le cycle de vie comprend quatre phases chez les chiroptères, rythmées par les saisonnalités et impliquant des changements d’habitats et de paramètres physiologiques.

Cycle de vie © Lysandre Blondeau

Hiver

La baisse des températures accompagnée de l’absence d’insectes en hiver incite les chauves-souris à hiberner dans des gîtes aux températures et à l’humidité constantes tels que les caves, les cavités souterraines, les arbres, les ponts, viaducs, tunnels (ouvrages d’art), les ouvrages militaires désaffectés…

Pendant l’hibernation, le métabolisme des chauves-souris se ralentit à l’extrême (baisse du rythme cardiaque, ralentissement de la respiration…). Elles sont plongées dans un profond sommeil qui va durer plusieurs mois avec quelques courtes phases d’activité pour se réhydrater (environ toutes les 3 semaines). Attention, tout réveil brutal peut leur être fatal !

Pour chaque espèce, le succès de l’hibernation dépendra du choix du site mais aussi de l’absence de dérangement pendant cette période.

Printemps

À l’arrivée du printemps, les chauves-souris, amaigries, sortent de leur léthargie, reconstituent leurs réserves et rejoignent des gîtes de transition. C’est aussi à cette période que les femelles déclencheront l’ovulation suivie de la fécondation et du développement de l’embryon (pour la majorité des espèces).

Été

En été, les femelles s’installent dans des gîtes, en colonie de quelques individus à plusieurs milliers, pour mettre-bas leur petit et l’élever, que ce soit dans des greniers, des clochers d’église, des grandes constructions, des arbres ou des cavités souterraines.

Ces rassemblements peuvent se faire entre une même espèce et entre plusieurs espèces. Sans modification du lieu, les femelles restent fidèles à ce gîte et y reviennent chaque année.

Lorsqu’il naît, le bébé chauve-souris, aveugle et incapable de voler, dépend entièrement de sa mère qui va l’allaiter. Lorsqu’une femelle a besoin d’aller chercher de la nourriture pendant les prospections nocturnes, elle confie son petit aux autres femelles de la colonie. La croissance du jeune est extrêmement rapide : à 6 semaines il est sevré, indépendant et commence à explorer de nouveaux territoires.

Automne

À la fin de l’été, les individus vont constituer des réserves de graisse pour préparer la phase d’hibernation. Ils vont également se rassembler par milliers au niveau de sites intermédiaires pour s’accoupler (dits de « swarming » = essaimage). Cette période de rut est caractérisée par des comportements de parades spécifiques à chaque espèce.

Juste après la copulation, une ovulation différée se met en place chez la femelle pour la majorité des espèces : le sperme est stocké et conservé intact dans l’oviducte et l’utérus pendant tout l’hiver.